Hier finden Sie früher vorgestellte Archivalien.

Aus den Magazinen des Landesarchivs (Oktober 2025)

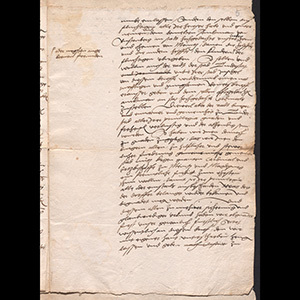

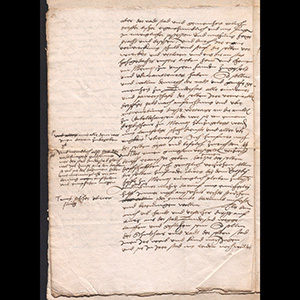

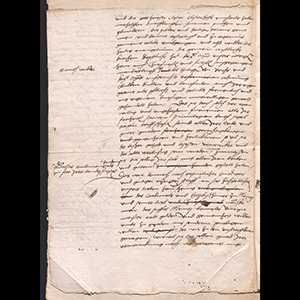

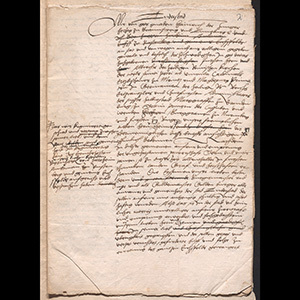

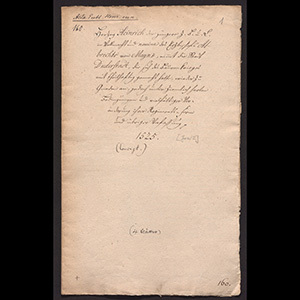

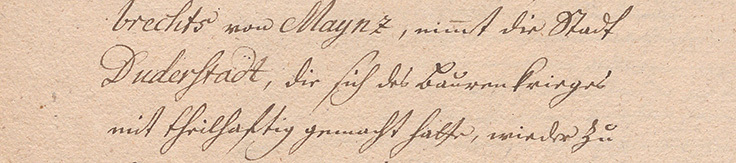

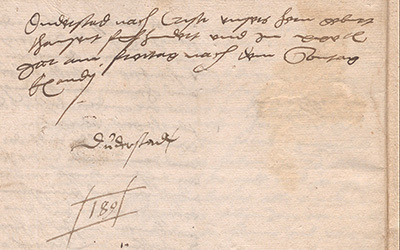

Herzog Heinrich d. J. zur Bestrafung der Stadt Duderstadt wegen ihrer Beteiligung am Bauernkrieg 1525 (NLA WO 1 Urk 8 Nr. 194)

Bildrechte: NLA

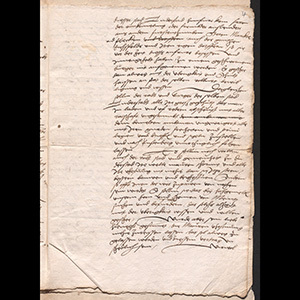

Bildrechte: NLA

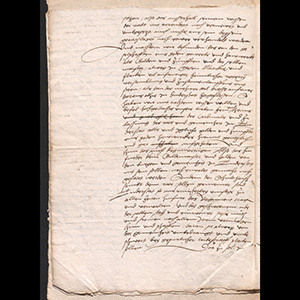

Bildrechte: NLA

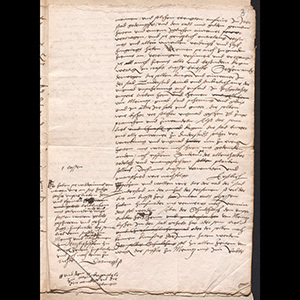

Bildrechte: NLA

Die Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg beobachteten die Entwicklungen voller Unruhe; sie befürchteten, auch in welfischen Landen könne sich ein „greulicher aufrur“ erheben. Herzog Heinrich der Jüngere in Wolfenbüttel beteiligte sich deshalb daran, den Aufstand in Thüringen niederzuschlagen. Nach der Schlacht bei Frankenhausen nutzten die siegreichen Fürsten die Gelegenheit, um alte Rechnungen mit den Städten in Thüringen und im Eichsfeld zu begleichen.

Am 31. Mai 1525 besetzte Heinrich der Jüngere Duderstadt. Am 2. Juni ließ er im Namen des Stadtherrn, des Kardinals und Erzbischofs Albrecht von Mainz, die Bedingungen der Unterwerfung proklamieren. Das Konzept der Urkunde wird hier abgebildet. Darin heißt es, Rat und Einwohner von Duderstadt hätten geholfen, die Gotteshäuser, Klöster und Klösterhöfe zu stürmen, zu erpressen und zu plündern, Bilder und Heilige daraus entfernt und diese geschändet. Deshalb habe die Stadt alle ihre Rechte und Freiheiten und ihre ländlichen Besitzungen verwirkt. Die Zahl der Ratsherren durfte nicht vermehrt werden; der erzbischöfliche Stadtrichter sollte mit im Rat sitzen. Gilden und Zünfte wurden wegen ihrer Zusammenrottungen aufgehoben, die Geschütze mussten dem erzbischöflichen Amtmann ausgeliefert werden. Die Stadt musste die Herrschaft über ihre Dörfer an den Landesherrn abtreten. Nebenbei forderte Herzog Heinrich eine größere Summe Geld, die er brauchte, um seine Söldner zu bezahlen.

Die Duderstädter hatten keine Chance sich zu wehren. Dabei waren die Vorwürfe (wie Ulrich Hussong zeigt) wahrscheinlich unbegründet. In Duderstadt bestand kein Kloster – und Heinrichs Urkunde enthält auch keinen Passus zur Rückgabe oder Entschädigung geraubter Kirchengüter. Der Verdacht liegt nahe, dass die Vorwürfe nur den Eingriff in die Stadtverfassung rechtfertigen sollte. Herzog Heinrich übernahm diese Mission gern, um jeden Keim sozialrevolutionärer Regungen in seiner Nachbarschaft zu unterdrücken.