Hier finden Sie früher vorgestellte Archivalien.

Aus den Magazinen des Landesarchivs (September 2025)

Beginn des dänisch-niedersächsischen Krieges 1625 (NLA HA Cal. Br. 12 Nr. 211)

Bildrechte: NLA

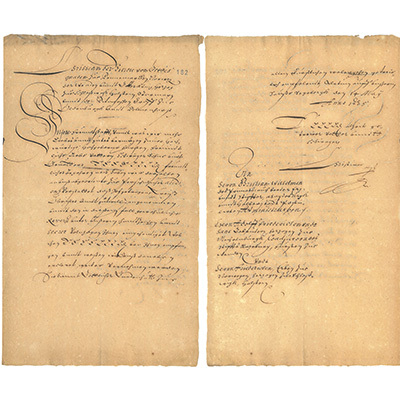

Bildrechte: NLADer Dreißigjährige Krieg erreichte Nord- und Nordwestdeutschland in den frühen 1620er Jahren. Sowohl Heerführer der protestantischen Union als auch der katholisch-kaiserlichen Liga führten in dieser Zeit ihre Söldnerarmeen weit fort vom Ursprung des Konflikts in Böhmen. In der Schlacht bei Stadtlohn im Münsterland am 6. August 1623 siegte der kaiserliche Feldherr Tilly über Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, Administrator des Bistums Halberstadt. Dieser verzichtete auf seine Herrschaft zugunsten des dänischen Prinzen Friedrich. Dessen Vater, König Christian IV. von Dänemark, ein Lutheraner, gehörte als Herzog von Holstein zu den mächtigeren Territorialherren des Reiches. Das Vordringen der Gegenseite im norddeutschen Raum forderte seine Reaktion heraus.

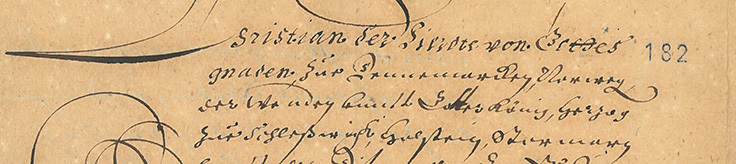

König Christian IV. machte seinen Einfluss über den Niedersächsischen Reichskreis geltend, dem sein Herzogtum Holstein zugeordnet war. Im Mai 1625 kamen Gesandte in Braunschweig zusammen, um auf einem Kreistag über die gefährliche Lage ihrer Herrschaftsgebiete zu beraten. Der Beschluss (Abschied) vom 16. Mai ist zusammen mit weiteren Dokumenten überliefert in dem im welfischen Fürstentum Calenberg über die Kreisangelegenheiten gebildeten Aktenbestand (NLA HA Cal. Br. 12). Das wohl wichtigste Ergebnis der Zusammenkunft war die Wahl des dänischen Königs zum Kreisobersten. Das Führungsamt war schon seit Anfang 1624 vakant, zuletzt hatte der Wolfenbütteler Herzog Friedrich Ulrich im März seine Wahl abgelehnt. Nun bekundete der König seine Annahme sowohl in persönlicher Audienz mündlich als auch schriftlich. Abgebildet ist die Abschrift eines am 14. Mai in (heute: Bad) Segeberg ausgestellten Schreibens, adressiert an mehrere Reichsfürsten einschließlich des dänischen Erbprinzen Friedrich.

Damit begann die Phase des sogenannten Dänisch-Niedersächsischen Krieges. Nach anfänglichen Erfolgen musste Christian IV. schon im Sommer 1626 schwere Rückschläge hinnehmen. Die Fürsten des Niedersächsischen Reichskreises boten ihm keineswegs die militärische Hilfe, auf die er bei seiner Wahl zum Kreisobersten gebaut hatte, sondern viele scheuten den offenen Konflikt mit dem Kaiser. Am 27. August erlitten Christians Truppen bei Lutter am Barenberge eine vernichtende Niederlage. In den nächsten beiden Jahren unterwarfen die kaiserlichen Feldherren Tilly und Wallenstein praktisch ganz Norddeutschland. Und zwei volle Jahrzehnte sollte der Krieg noch währen.