"Lever dood as Slaav"

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Nordfriisk Institut

Bildrechte: Nordfriisk Institut

Insbesondere im Internet begegnet einem immer häufiger der Satz „Lever dood as Slaav“, der – oftmals in Verbindung mit „Eala Frya Fresena“ – als ein Wahlspruch der Ostfriesen bezeichnet wird. So wurde auch die Ankündigung einer sogenannten „Freiheitsfeier“, mit der an die abgebrochene Belagerung Leerorts während der Sächsischen Fehde 1514 erinnert werden sollte, in einem Facebook-Post mit den Worten „Lever dood as Slaav!“ eingeleitet und darauf verwiesen, durch einen „ultimativen Glücksschuss“ sei damals die ostfriesische Freiheit verteidigt worden.

Immer wieder werden diese publikumswirksamen Schlagworte verwendet, ohne sie historisch zu hinterfragen, so dass sich am 27. März 2025 – auf Einladung der Ostfriesischen Landschaft, des Niedersächsischen Landesarchivs – Abteilung Aurich und der Fryske Akademy (Leeuwarden) – 25 Expertinnen und Experten zu einem Workshop im Steinhaus Bunderhee trafen, um sich mit dem politischen Wahlspruch „Lever dood as Slaav“ aus west-, ost- und nordfriesischer Perspektive zu befassen. Das Projekt „Steinhausgespräch Workshop ‚Lever dood as Slav‘” wurde durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland sowie seinen Programmpartnern ermöglicht und von der Europäischen Union kofinanziert. Die Tagung fand im Rahmen des niederländisch-deutschen Historikernetzwerks der Ems Dollart Region (EDR) statt.

In seinem Eröffnungsvortrag untersuchte Dr. Bernd Kappelhoff die Verbindung zwischen der Sächsischen Fehde (1514–1517) und der Friesischen Freiheit. Er skizzierte die Expansionsbestrebungen Graf Edzards I. sowohl östlich als auch westlich des ostfriesischen Kerngebietes, bis über ihn – nach seinem Treuebruch gegenüber Georg von Sachsen – die Reichsacht verhängt wurde. Die Grafschaft Ostfriesland sah sich von Feinden umringt. Insbesondere oldenburgisch-welfische Streitkräfte fielen in Butjadingen und Stadland ein, eroberten die Festungen in Friedeburg, Uplengen und Stickhausen, um dann im Juni 1514 die Festung Leerort zu belagern. Als dabei dem Anführer des Welfenheeres, Heinrich dem Älteren von Wolfenbüttel, der Kopf weggeschossen wurde, wurde die Belagerung aufgegeben und auch die weiteren Operationen in Ostfriesland abgebrochen. Gleichzeitig gewann Edzard mit dem Herzog von Geldern einen neuen Verbündeten für seine Auseinandersetzungen im Groninger Land. Doch wirklich gerettet war er erst, als die Reichsacht 1517 wieder aufgehoben wurde.

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Laut der Analyse Kappelhoffs handelte es sich bei der Sächsischen Fehde um einen knallharten Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Landesherren, die aus unterschiedlichen Gründen an Ostfriesland interessiert gewesen waren. Edzard I. war dabei allerdings kein Opfer auswärtiger Interessen, sondern durchaus selbst ein aktiver „Player“, dessen Loyalitäten ebenso aus machtpolitischen Erwägungen wechselten. Dabei hatte dieser Machtkampf wenig bis gar nichts mit der Verteidigung der Friesischen Freiheit zu tun, die spätestens mit der Gründung der Grafschaft Ostfriesland 1464 in ihrer überkommenen Form keine Rolle mehr spielte, sondern nur noch innerhalb der im 16. Jahrhundert entstandenen landständischen Verfassung als argumentativer Bezugsrahmen im Kampf gegen die absolutistischen Bestrebungen der Landesherrschaft diente. Solchermaßen in ihrem Inhalt völlig verändert, lebte sie begrifflich unter der Oberfläche zwar weiter, war jedoch tatsächlich nichts weiter als die Komplementärgröße zur Landesherrschaft, die gemeinsam mit dieser die Gesamtheit der politischen Berechtigungen im frühneuzeitlichen Ostfriesland bildete. Die Blütezeit der Friesischen Freiheit hatte im 13./14. Jahrhundert bestanden, war aber bereits in der nachfolgenden Häuptlingszeit auf die kleingenossenschaftliche Ebene bzw. die Gemeindeebene geschrumpft.

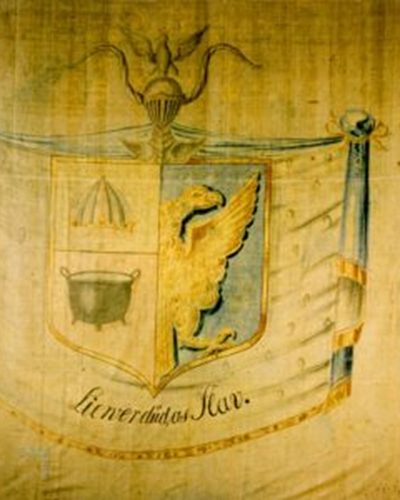

Anschließend hebt Dr. Claas Riecken vom Nordfriisk Instituut – ausgehend von der Ballade „Pidder Lüng“, die von Detlev von Liliencron (1844–1909) 1892 publiziert worden war, – hervor, dass der Spruch „Liiwer duad as Slaaw“ in dieser oder anderen friesischen Dialektvarianten in Nordfriesland allgegenwärtig sei und viele Menschen davon ausgehen, er stamme aus dem Mittelalter. Tatsächlich kann Riecken nachweisen, dass der Spruch erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkam. Er geht zurück auf den Umkreis von Christian Feddersen (1786–1874), dem Begründer der nordfriesischen Bewegung. Einer größeren Öffentlichkeit wurde der Spruch 1844 beim Volksfest der Nordfriesen bekannt, als auf einer selbst konzipierten nordfriesischen Fahne auch der Spruch „Liever düd as Slav“ zu sehen war. Der älteste Beleg für den Spruch findet sich im Ranzelburger Gästebuch, in das ein Lehrerseminarist aus dem Umkreis Feddersens am 14. Mai 1837 das Motto „Livre dued as Slaav“ eingetragen hatte. Geht man dagegen noch weiter zurück, verliert sich die Spur, so dass es sich bei dem Spruch um eine Erfindung des 19. Jahrhunderts handelt. Zwar gehört die Verbindung von Friesen und Freiheit zur Tradition des Mittelalters, doch hat es die „Friesische Freiheit“ in Nordfriesland nie gegeben. Vielmehr waren die Einwohner dem dänischen König untertan und haben auch ihre Steuern an ihn abgeführt. Selbst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die Dänen die Verwendung der friesischen Sprache als Unterrichtssprache verboten, zeigte sich kein Widerstand. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass Nordfriesland zwar eine eigene Rechtsprechung hatte, aber die Nordfriesen nie gemeinsam auftraten, sondern stets zersplittert waren. Daher war Nordfriesland bis 1970 auch eher ein Landschafts- und kein politischer Begriff.

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Bildrechte: Paul Weßels

Der niederländische Historiker Dr. Oebele Vries befasste sich ausgehend von dem Ausspruch „Sum friso per omnia liber“ / „Ich bin ein freier Friese über alles“ in seinem Vortrag mit dem Begriff „freier Friese“. Der zitierte Ausspruch ist in einer altfriesischen Rechtshandschrift, dem Codex Unia, überliefert, die 1475 niedergeschrieben wurde. Damit stammt er aus einem Zeitraum, in dem sich die Friesische Freiheit in Westfriesland ihrem Ende zuneigte, dem kurz darauf die Abschaffung des Friesischen Landrechts folgte (1498 bzw. 1504). Auch in Urkunden des 15. Jahrhunderts findet sich die Verbindung zwischen „frei“ und „Friese“, wenn auch eher selten. Ein Beispiel ist das Freiheitsprivileg des römischen Königs Sigismund 1417, in dem es heißt, sämtliche Bewohner von Ost- und Westfriesland würden umgangssprachlich „freie Friesen“ genannt. Wenn dagegen in den 17 Küren oder den 24 Landrechten, die älteren Datums als die Urkunden sind, von „freien Friesen“ die Rede ist, so handelt es sich stets um jüngere Zusätze. In den älteren Fassungen dieser allgemeinfriesischen Rechtstexte tritt diese Verbindung nicht auf.

Vries resümiert, dass in den älteren westfriesischen Rechtsquellen öfter von „freien Friesen“ gesprochen werde. Der Begriff findet sich allerdings nicht in den älteren ostfriesischen Rechtsquellen. Somit dürfte die Verbindung „freier Friese“ seinen Ausgang in Westfriesland haben und wurde erst später in den ostfriesischen Gebieten rezipiert. Es ist wahrscheinlich, dass die Verbindung „frei“ und „Friese“ erstmals vor 1200 niedergeschrieben wurde, als sich die politische Freiheit, jedenfalls in Westfriesland, noch nicht durchgesetzt hatte. Die Freiheit der freien Friesen bezog sich daher nur auf ihre persönliche Freiheit, also die Abwesenheit der persönlichen Unfreiheit im Sinne einer Hörigkeit. Erst in späterer Zeit sei auch ihre politische Freiheit gemeint.

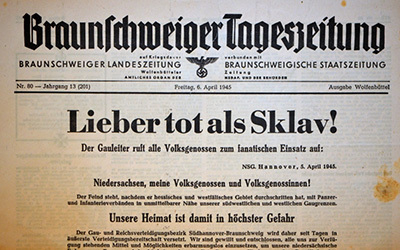

Im abschließenden Vortrag von Drs. Otto Knottnerus zu „Lieber tot als Friese? Der vermeintliche Wahlspruch der Friesen und seine beunruhigende Geschichte“ werden die Überlieferungsstränge dieses Schlagwortes seit der Antike verfolgt. Dazu stellte der Referent die Entwicklungslinien von zwei unterschiedlichen Redewendungen vor, die beide zum bekannten Leitspruch beitrugen: einerseits Sprüche rund um „Lieber den Tod als die Sklaverei“, andererseits das Motto „Die Freiheit oder den Tod“. So findet sich etwa bereits bei Tacitus (ca. 58 – ca. 120) die Aussage: „aliud sibi reliquum, quam tenere libertatem aut mori ante servitium?“ (Bleibe da noch etwas anderes übrig, als die Freiheit zu behaupten, oder vor der Knechtschaft zu sterben?). Die Verkürzung auf „Liever dood als slaaf“ findet sich dagegen erstmals 1786, die durch den Kreis um Christian Feddersen 1837 als „Livre düed as Slaav“ in Nordfriesland populär gemacht wurde.

Bildrechte: Wikimedia

Bildrechte: Wikimedia

Im 20. Jahrhundert folgte eine Politisierung des Ausspruchs, der insbesondere in der NS-Zeit an Popularität gewonnen habe. Aus diesem Grund wurde der Spruch nach 1945 in Westdeutschland auch selten verwendet, während er in Westfriesland politisch weiterhin genutzt und instrumentalisiert wurde – etwa 1951 mit der Aufstellung eines Gedenksteins mit der Aufschrift „leaver dea as slaef“, der an die Schlacht von Warns (eigentlich: Stavoren) erinnern soll. Erst seit den 1970er Jahren ist der Ausspruch auch in Nord- und Ostfriesland wieder gängiger geworden und dient dabei einer Remystifizierung der friesischen Geschichte.

Die anregenden Diskussionen zu den Vorträgen, in denen u.a. der Zusammenhang von Freiheit und Steuerzahlungen, aber auch die Differenzierung zwischen persönlicher und politischer Freiheit thematisiert wurde, zeigte die Bedeutung eines wissenschaftlichen Austausches zwischen Ost-, West- und Nordfriesland. Die Veranstalter nahmen außerdem wichtige Impulse auf zur breitenwirksamen Vermittlung der erarbeiteten Inhalte sowohl auf Social Media – Instagram und Wikipedia seien genannt – als auch in gedruckter Form sowie zum Umgang mit kritischen Stimmen auf diesen Plattformen. In diesem Sinne hat die Tagung und die Diskussion um die Friesische Freiheit auch und gerade in Auseinandersetzung mit aufkommenden rechtsextremen Tendenzen eine mehr als aktuelle Komponente.