Die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen am 15. April 1945

Bildrechte: NLA

Bildrechte: NLA

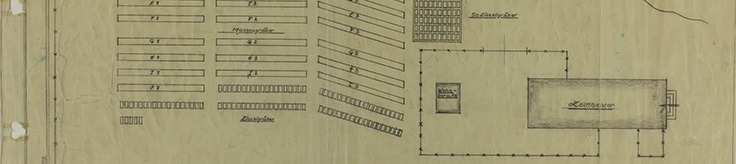

Bildrechte: NLA

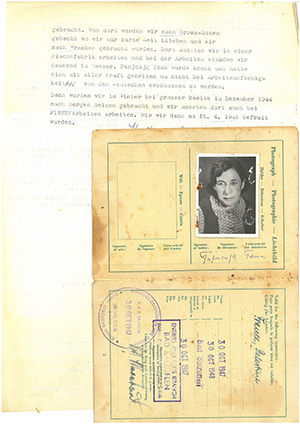

Bildrechte: NLA

Am Nachmittag des 15. April 1945 betraten britische Soldaten das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide. Zwei Tage zuvor war dessen kampflose Übergabe vereinbart worden – ausnahmsweise, aufgrund des darin grassierenden Fleckfiebers, hatte es keine „Evakuierung“ und keine „Todesmärsche“ gegeben.

Der Tag der Befreiung war zugleich ein Moment des namenlosen Entsetzens. Das Lager war in den vergangenen Monaten durch Räumungstransporte (u.a. aus Auschwitz) völlig überfüllt. Die nach langem Leidensweg geschwächten Menschen, darunter viele Kinder, waren der Kälte, dem Hunger und den Seuchen schutzlos ausgeliefert. Etwa 10.000 Tote lagen unbestattet umher. Rund 55.000 Männer, Frauen und Kinder wurden befreit, von diesen konnten aber 14.000 trotz aller Hilfe nicht am Leben erhalten werden. Mehr als 70.000 Menschen waren gewaltsam oder durch mangelnde Versorgung und furchtbare hygienische Zustände ermordet worden: fast 20.000 Kriegsgefangene, vor allem aus der Sowjetunion, und etwa 52.000 Häftlinge des seit 1943 bestehenden Konzentrationslagers – unter ihnen die fünfzehnjährige Anne Frank und ihre ältere Schwester Margot.

Die Berichte und Bilder von der Befreiung und dem vorgefundenen Elend gingen um die Welt. Bergen-Belsen wurde zu einem eindringlichen Symbol des NS-Terrors. Schon im September 1945 ordnete die Militärregierung ein „Memorial“ an, das auch die vielen Massengräber würdig gestalten sollte; erste Mahnmale von jüdischer und polnischer Seite entstanden auf dem Gelände. Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde 1952 die offizielle Gedenkstätte mit Obelisk und Inschriftenwand eingeweiht. Auf dem Festakt bekannte Bundespräsident Theodor Heuss: „Wir haben von den Dingen gewusst.“ Sein Nachfolger Joachim Gauck bekräftigte anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung 2015 den „Auftrag, die Verbrechen nicht zu leugnen oder zu relativieren und die Erinnerung an die Opfer wachzuhalten.“